コラム

アイアールからのお知らせです。

アイアールからのお知らせです。

東京支店コラム

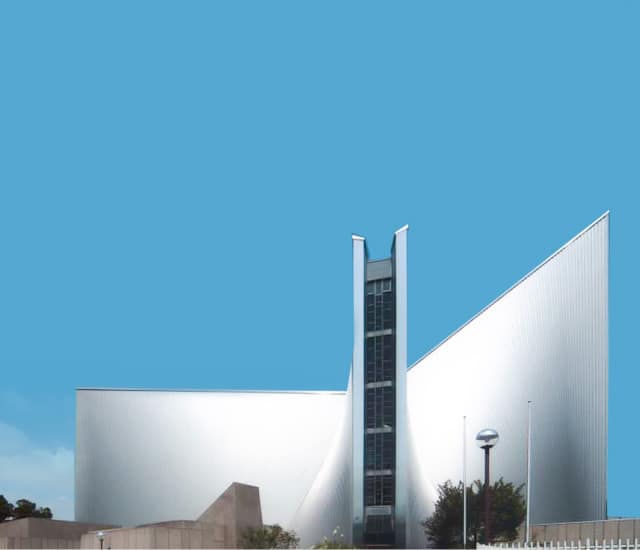

今回は、こちらの建築についてご紹介させていただきます。

1899年(明治32年)に建てられた聖堂は、1923年(大正12年)の関東大震災においても倒壊を免れたが、1945年(昭和20年)5月25日の東京大空襲で焼失、焼け残った建物を聖堂として使用していたが、

1947年(昭和22年)にコンセットハウス(かまぼこ型)が建てられ聖堂となった。

1951年(昭和26年)には児童会館の2階を改造し仮聖堂としたが、

司教座聖堂(カテドラル)の役割を果たすことが困難だったため、麹町教会の新聖堂を利用していた。

また1953年(昭和28年)から1964年(昭和39年)の間、神田教会を仮司教座聖堂(プロカテドラル)とした。

1964年(昭和39年)12月、現在の聖堂が完成し司教座聖堂(カテドラル)となった。

この聖堂は、1966年(昭和41年)に第7回BCS賞を受賞、2003年(平成15年)にはDOCOMOMO JAPAN選定 日本におけるモダン・ムーブメントの建築に選ばれている。

2枚ずつ4種類、合計8枚のRC造のHPシェルを立て掛けるようにして縦使いに用い、頂部でトップライトのための間隙を十字架状に開けながら、梁によってお互いに支持し合う形で、中心部と端部の5カ所で連結されている。

また周縁部を除くと厚さ12cmのシェルの剛性を高めるために、外側に2mピッチで縦横にリブが設けられているほか、

底部においては脚部を開かせて建物を崩壊に導く躯体のスラスト荷重に対抗する引っ張り材として、頂部中心にある十字状の繋ぎ梁と同様のクロス・タイビームが地下に設けられており、構造力学的に厳密にいえば、HPシェルの構造体としては成立していない。

しかしながら、美学的にはエクステリアにおいて、聖母マリアに捧げられた聖堂にふさわしく、岩場の水面に舞い降りて来た銀色の白鳥が羽根を震わせているかのようなイメージを演出し、

インテリアにおいては、8枚のコンクリート打放しのHPシェル壁面が、視覚的に折り重なり互いに絡み合うようにしてうねりながら、頭頂部の十字架状のトップライトまで緩やかに這い昇ってゆき、視線はそのまま天上に至るかのような上昇感覚を生み出していて成功している。

トップライトが中央に向かって傾斜下降しているという、雨を防ぐ屋根の原理に反した構造上の欠陥とステンレス外装の技術上の問題から、

竣工後比較的早い時期から雨漏りが見られ、ガラスの上をさらにアクリル板で被うなど、補修工事が度々行なわれた。

その後2007年(平成19年)の大改修で、トップライトとステンレス外装を一新する新工法を採用したことにより、雨漏りの問題はほぼ解決された。