コラム

建築会社で働くことのちょっとした知恵や

社員のブログを掲載中!

建築会社で働くことのちょっとした知恵や

社員のブログを掲載中!

東京支店コラム

皆様はじめまして!

東京支店の鴇田です。

読み方分かりますでしょうか??

正解はトキタです!

ちなみに一回で当ててもらった事は数える程です!!

5月12日より東京支店にて勤務させて頂いている新人営業マンです。

右も左も分からない、、、というのが正直な意見です。

そんな中約1か月が経ちましたが未だに分からない事だらけです。ただ私が困っている姿をしていると内勤の皆さんが助けてくれます。

そんな優しい内勤の皆さんに日々感謝をしている反面、情けないとも思っております。

私も仕事を早く覚えて皆さんのような姿になりたい!!と思っているのですが中々上手くいかないのが現状です。というのもやる事が増えております、、、当たり前ですよね。

そんな中皆さんの背中を追っかけておりますが、いつかは全員抜いてトップ成績を残したいと思うのと同時に、アイアール史上一番技術者さんに信用され、愛されたいと思っております!

新しい方が入ってきた際は私が皆さんに優しくしてもらったように、優しく教えられる先輩になります!!

これから頑張っていきますので、皆様何卒宜しく御願い致します!!

押忍!!

写真は私の愛用のカバンです!

東京支店コラム

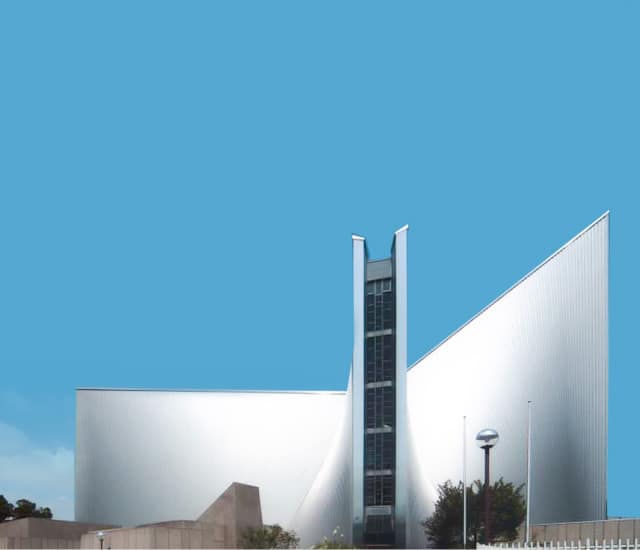

今回は、こちらの建築についてご紹介させていただきます。

1899年(明治32年)に建てられた聖堂は、1923年(大正12年)の関東大震災においても倒壊を免れたが、1945年(昭和20年)5月25日の東京大空襲で焼失、焼け残った建物を聖堂として使用していたが、

1947年(昭和22年)にコンセットハウス(かまぼこ型)が建てられ聖堂となった。

1951年(昭和26年)には児童会館の2階を改造し仮聖堂としたが、

司教座聖堂(カテドラル)の役割を果たすことが困難だったため、麹町教会の新聖堂を利用していた。

また1953年(昭和28年)から1964年(昭和39年)の間、神田教会を仮司教座聖堂(プロカテドラル)とした。

1964年(昭和39年)12月、現在の聖堂が完成し司教座聖堂(カテドラル)となった。

この聖堂は、1966年(昭和41年)に第7回BCS賞を受賞、2003年(平成15年)にはDOCOMOMO JAPAN選定 日本におけるモダン・ムーブメントの建築に選ばれている。

2枚ずつ4種類、合計8枚のRC造のHPシェルを立て掛けるようにして縦使いに用い、頂部でトップライトのための間隙を十字架状に開けながら、梁によってお互いに支持し合う形で、中心部と端部の5カ所で連結されている。

また周縁部を除くと厚さ12cmのシェルの剛性を高めるために、外側に2mピッチで縦横にリブが設けられているほか、

底部においては脚部を開かせて建物を崩壊に導く躯体のスラスト荷重に対抗する引っ張り材として、頂部中心にある十字状の繋ぎ梁と同様のクロス・タイビームが地下に設けられており、構造力学的に厳密にいえば、HPシェルの構造体としては成立していない。

しかしながら、美学的にはエクステリアにおいて、聖母マリアに捧げられた聖堂にふさわしく、岩場の水面に舞い降りて来た銀色の白鳥が羽根を震わせているかのようなイメージを演出し、

インテリアにおいては、8枚のコンクリート打放しのHPシェル壁面が、視覚的に折り重なり互いに絡み合うようにしてうねりながら、頭頂部の十字架状のトップライトまで緩やかに這い昇ってゆき、視線はそのまま天上に至るかのような上昇感覚を生み出していて成功している。

トップライトが中央に向かって傾斜下降しているという、雨を防ぐ屋根の原理に反した構造上の欠陥とステンレス外装の技術上の問題から、

竣工後比較的早い時期から雨漏りが見られ、ガラスの上をさらにアクリル板で被うなど、補修工事が度々行なわれた。

その後2007年(平成19年)の大改修で、トップライトとステンレス外装を一新する新工法を採用したことにより、雨漏りの問題はほぼ解決された。

東京支店コラム

本日は大正のロマンチックを感じられる街を紹介させていただきます。

GW中に銀山温泉に行ってきました。

凄い雨で大変でしたが、途中止んでくれたのでとてもラッキーでした。

それでは銀山温泉について紹介致します。

銀山温泉が発見されたのは、江戸時代の延沢銀山という鉱夫で

そこから銀山温泉と名前がつけられています。

銀山温泉の泉質は、ナトリウム―塩化物・硫酸塩温泉(低張性中性高温泉)で、

切り傷や火傷、慢性皮膚炎、慢性婦人病、動脈硬化、神経痛、筋肉痛、関節痛、慢性消化器病などと、

疲労回復や健康増進、病後回復期などにも効果的と言われています。

温泉としての効果も抜群ですが、

人気を集めている理由はやはり風情のある建物と街並みではないかと思います。

温泉街の中心を流れる銀山川の両岸には木造の温泉旅館が立ち並び、今ではなかなか見られないガス灯が街を照らします。

銀山温泉を訪れれば、まるで大正時代にタイムスリップしたような気分が味わえるでしょう。

特に雪化粧をまとった温泉街の美しさは話題になっていて、冬の観光地として高い人気を誇ります。

高い人気を集めているので、冬場はなかなか予約が取れにくなっておりますので、タイムスリップしたい方はぜひ前持って予約してみましょう。

東京支店コラム

東京名物のスカイツリー634mを支えているものをご紹介いたします!

タワーが傾いたり沈んだりしないのは、地中深くの硬い地盤で踏ん張る「杭」があるみたいです!

東京スカイツリーは、高さに対して地盤に立つ足元の幅が小さく、地震や風でタワーが揺れる度に、

塔体の3本の足元には上下と水平方向に大きな力がかかります。

この2つの力に耐えるため、パワフルでかつスリムな「杭」の技術が採用されています。

一つは「ナックル(突起)が付いていること」、

そしてもう一つは「壁杭の中に鉄骨が埋め込まれていること」です。

3本の足元には、上下方向の力に耐える突起の付いた杭「ナックル・ウォール」があり、

その間を水平方向の力に耐える巨大な壁「地中連続壁杭」がつないでいます。

東京スカイツリーの基礎である「壁杭」は「ナックル」に加え、

鉄骨が埋め込まれていることがもう一つの特徴です。

タワーが上に引き抜かれる力は、塔体と一つながりになった鉄骨を通じて地中深くの「ナックル」に伝達されます。

この独自の仕組みによりスリムな「鉄骨鉄筋コンクリート製の杭」が、パワフルにタワーを支えています。

私もよく見る東京スカイツリーにはこのような仕組みがあり建物を支える構造がされているということを

知りとても感動しました。

コロナが落ち着いたころ、またスカイツリーに遊びに行きたいな♪

東京支店コラム

皆さんお疲れ様です。

東京支店からブログ送ります🍀

アイアールのインスタ、TikTok、Facebook、Twitter、盛り上がってますのでみて下さい🤖

私のおすすめはTikTokで、

大阪支店のインフルエンサー木村くんのやりとりが最高に面白い🤣

あのやりとりは全部アドリブみたいで、

バズった動画は5万回も再生されてるんですよ!

これからもアイアールの知名度アップや建設業、施工管理の魅力を伝えていくみたいなので要注目です!

技術者さんは帰りの電車にでも見てくださいね。技術者さんの出演希望待ってます😍!

↓ リンクはこちら(各SNSをタップ)↓